O que não foi resolvido em dois anos de terapia no Brasil, ele resolveu num período de seis meses morando em Nova York. O diagnóstico não poderia ser mais óbvio: mais um negro com problemas de autoestima num país que até hoje insiste em vender a ilusão de “democracia racial”, mas que ele, ao contrário, prefere chamar de “esquizofrenia racial”.

Por conta de uma série de eventos improváveis e a generosidade de meia dúzia de sujeitos, ele passou ao largo da miséria destinada aos como ele e vagou por uma espécie de limbo privilegiado. Escola privada, ruas saneadas, refeições completas, vizinhanças sem tiroteio. Para não dizer que não teve sobressaltos, apenas uma vez sofreu uma revista policial em público, mas para logo em seguida ser defendido pelo indignado professor de história em sua classe de brancos da zona sul carioca.

A primeira vez que ele visitou uma prima na favela Nova Holanda recebeu dela a seguinte advertência: “me espere na entrada, pois vão estranhar se você vier sozinho”. Ele fingiu não ter entendido e ela completou, irônica: “você é muito limpo!”. O recado estava dado: por mais que ele fosse tão negro quanto ela e vez ou outra ensaiasse uns passos de pagode e funk nos animados almoços de domingo com a família, sua cara o denunciava – ele estranhamente não fazia parte dali. Um negro branco demais para aquele cenário de barbárie, esgoto a céu aberto, ligações elétricas clandestinas, construções inacabadas e um vai e vem delirante de gente alegre de desespero.

Tempos depois, trabalhando como editor, ele teve de ir à redação de um jornal para negociar um livro que sua editora publicaria. Na portaria, ao se anunciar para a recepcionista, a primeira pergunta que dela recebeu foi: “é entrega?”. Ele fingiu não ter entendido e ela completou, impaciente: “você veio entregar alguma coisa?”. O recado estava dado: por mais que ele não segurasse nas mãos pacote algum, sua cara o denunciava – a única coisa que aquela recepcionista (também tão negra quanto ele) esperava dele era o papel de entregador. Um negro negro demais para aquele cenário de civilização, assepsia, decoração requintada e um vai e vem comportado de gente supostamente equilibrada e justa.

Os episódios que narro acima fazem parte da minha vida, evidentemente, e apenas ilustram o que já estamos cansados de saber: o quão estraçalhada é a personalidade do negro no Brasil. Para além do discurso de vitimização (até porque estou longe de ser uma vítima), o que mais choca é: não importa o quanto esperneiem e protestem contra o preconceito racial, a situação jamais se altera. Ao contrário, ela ganha pobres contornos paliativos: uma hashtag nas redes sociais, uma garota do tempo no Jornal Nacional – e voilà – yes, nós temos bananas! Ou, sim, nós temos negros! Mas, ao contrário da canção de Braguinha, não temos para dar e vender. Pelo menos não nos espaços oficiais e relevantes da sociedade.

Triste de quem precisa de heróis, já dizia um personagem de Brecht. Mas não é por acaso que foi necessário eu ter morado em Nova York por seis meses para só assim resolver o que dois anos de terapia não resolveram no Brasil. Ser negro aqui equivale a levar uma vida clandestina e, na maioria das vezes, folclórica. E isso, longe de ser material para humorísticos da TV, conduz a um doentio estado de distanciamento e cinismo. A uma recusa em se apoderar das próprias conquistas. Por muito tempo julguei minha existência como o resultado de uma série de eventos aleatórios, indeterminados e necessariamente casuais. Nada nunca pareceu ser minha própria obra pois eu jamais tive a menor possibilidade de me ver refletido num semelhante – eu sempre me vi sozinho, como se ali não fosse o “meu” lugar. E, como acontece em qualquer estágio de desesperada solidão, eu queria sair dali o mais rápido possível.

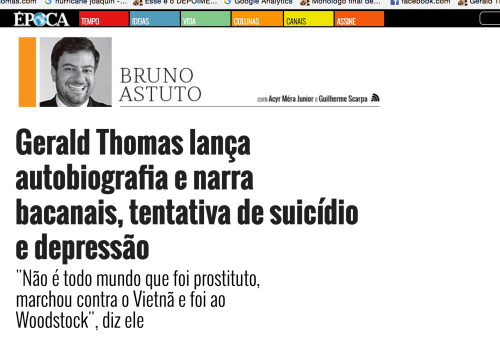

Nos lançamentos de livros de meus autores, eu não sabia onde colocar as mãos. Às livrarias, chegava mudo e saía calado. Eu era apenas tímido, justificava a mim mesmo. O holofote deveria ser do escritor, e não meu – dizia eu, apelando para uma certa etiqueta. Até que em São Paulo, numa conferência da Camille Paglia, cujo livro eu havia lançado no Brasil, tive a dimensão do que estava acontecendo. Após ela autografar centenas de exemplares, surgi acanhado no fim da fila e me anunciei: “Olá, sou William, seu editor”. Ela abriu um sorriso de uma orelha à outra e gritou: “STOP EVERYTHING! My publisher is here!” [Parem tudo! Meu editor está aqui!]. Imediatamente saiu de trás da bancada em que estava e me tascou dois beijos na bochecha. Uma pequena audiência ao redor murmurou, “ah, este é o William”, no que Camille continuou: “mas você podia ter estado aqui desde o início!”. Entretanto, por achar que ali não era o meu lugar (afinal, mais uma vez eu era o único negro naquele ambiente), eu me esquivei até onde pude.

Mas onde afinal é e está o “nosso” lugar? Quem legisla sobre isso? Em pleno 2016, depois de tantas revoltas pela liberdade, esse tipo de pergunta soa no mínimo absurdo. Mas não no Brasil. Não numa terra devastada em que nada parece se dirigir a objetivo algum e todos vivem permanentemente no instante presente. Um presente que parece ter se cristalizado no século 19 e transformado o ideal de “democracia racial” num mero diagnóstico de “esquizofrenia racial”.

William Oliveira

November 29, 2016